皆さんちゃんと睡眠できていますか?

「睡眠時間が足りない」

「寝ても疲れがとれない」

あなたや私だけでなく、おそらくほとんどの日本人は睡眠について不満や悩みを抱えています。毎日熟睡できて、毎朝すっきり起きられる人はかなり少数派だと思います。

まず多くの人は『睡眠時間が足りない』と感じていると思いますが、適切な睡眠時間は1日なんじかんなのでしょうか?

実はこのことについてはハッキリとした結論は出ていないのが実情です。しかし最近の研究で最低6時間は取っておかなければいけないというのは一般的な見解となっています。

実際私も睡眠時間が6時間以下だと頭がガンガンして記事を書いていても全然筆が進みません。

睡眠時間が6時間以下の人は肥満、糖尿病、心臓病の有病率が高く、うつ病、事故、自殺のリスクも高くなります。

健康成人男性でストレスもなく元気な人であっても、わずか5日の睡眠不足で不安と混乱、抑うつ感が強まり、脳はうつ状態や強いストレスを受けた状態に近くなる研究もあります。

睡眠大事。— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2017年12月21日

5時間で十分という人もいますし、8時間くらい寝た方が良いという人もいます。どちらにせよ、ほとんどの人は好きなだけ寝られる環境にはありません。

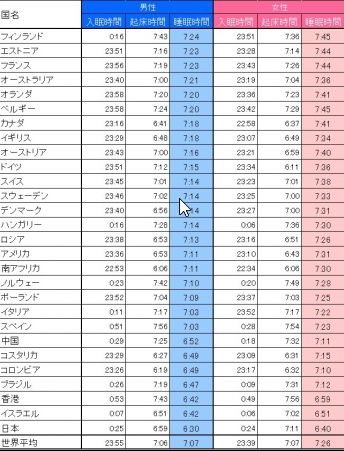

実際日本人の睡眠時間は世界でも最下位クラスです。

引用元:http://image.itmedia.co.jp/l/im/news/articles/1804/09/l_yx_sui.jpg

まあこういったこと自体がそもそも問題だと思うのですが、それはさておき偉いお医者さんに「毎日8時間寝て下さい」と言われて、次の日から睡眠時間を5時間から8時間に増やすことはほぼ不可能ですよね。。。

1日は24時間です。限られた1日の時間、限られた睡眠時間です。限られた時間だからこそ、睡眠の『質』を上げる努力や工夫が必要になります。

私自身、受験期は4時間~5時間睡眠の日々が続き、慢性的な睡眠不足でした。そこで考えたのは、どうすれば短時間の睡眠時間で疲れをとり、毎日の仕事の質を上げるか、ということでした。

色々と試した結果分かったのは、短い睡眠時間であっても睡眠の質を上げることで、次の日に眠くなったり集中力が落ちることがなくなるということです。

同じ睡眠時間でも、睡眠の質を上げることで、脳と体の回復効果は全然違います。そこで、睡眠の質そのものを上げる方法をシェアしたいと思います。

睡眠の質を上げる方法

1. 就寝時間を一定にする

『サーカディアンリズム』という言葉があります。日本語だと『体内時計』、『体内リズム』、『概日リズム』など色々な表現方法がありますが、要するに朝起きて夜寝るというリズムを一定にしましょう、という話です。

ホルモンの面では、日中はセロトニンが分泌され、夜になるとメラトニンが分泌されるというリズムがあります。

自律神経の面では、日中は交感神経が優位になり、夜になると副交感神経が優位になるというリズムがあります。

1日のリズムが一定でないと、ホルモンがうまく分泌されなかったり自律神経がうまく機能しないことが増えてきます。

ついつい夜更かししがちな場合、夜早く寝ることばかりを考えるのではなく、朝早く起きることに意識を向けてみましょう。

大切な試験や仕事で早起きが必要な時は、逆算して夜早く寝ますよね。その要領で、朝起きる時間を先に決めてしまえば、自然と早めに寝るように行動できるようになります。

2. 朝起きて最初にやることを決めておく

休みの日は昼近くまで寝てしまったり、朝起きてもだらだらと過ごしてしまいがちです。その結果、生活リズムが崩れてしまい、睡眠の質も下がってしまいます。

人間の体の働きから考えれば、理想的には平日も休日も同じ時間に起きるべきなのです。

ところが、単純に○時に起きると決めても、その通りに起きられない、起きても二度寝してしまうことがほとんどです。

その理由は、朝起きて何をしたらよいのか分からないからです。

色々とやることがあったとしても、起きた時に計画を立てていたのでは遅すぎます。朝起きた瞬間に、これから何をやるのか分かっていなければ、「さあ起きよう」という気分にはなりません。

料理、散歩などの習慣を身につけることができれば、自然と規則正しい生活リズムが送れるようになりますが、最初はもっと簡単なことでもいいので、朝起きて最初にやることを決めておきましょう。

具体的には、朝起きてたらコップ一杯の水を飲む、というのがオススメです。睡眠中に失われた水分を補給すると同時に、水を飲むことで交感神経が活発になるので、体を活動モードに切り替えるスイッチにもなりますよ。

3. ゴールデンタイムにこだわらない

成長ホルモンが最も分泌されるのは就寝後1~2時間後です。夜10時に寝たら11時頃にピークになりますし、明け方の4時に寝れば5時がピークになります。

夜10時~2時に最も成長ホルモンが分泌されやすいというゴールデンタイム神話は、単純にその時間に寝ている人が多いという平均値に過ぎません。

ゴールデンタイムという神話にこだわるよりも、実行可能な範囲で自分なりの睡眠習慣を決めて、それを確実に実行するほうが大切です。

4. すっきり起きるタイミング

睡眠を90分単位にすると良いと言われます。その理由はおよそ90分感覚でレム睡眠が現れるからです。

睡眠中はレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返していますが、ノンレム睡眠中は脳が完全に休んでいるので、ノンレム睡眠中に無理やり起こされると頭がぼーっとした、いわゆる寝ぼけた状態になります。

寝ぼけた状態で起きると、日中の活動レベルも下がると言われているので、うまくレム睡眠中を狙って起きることが大切です。

レム睡眠とはRapid Eye Movementという睡眠中に眼球が動き回る現象です。このレム睡眠の間に、私たちの脳は記憶の整理を行うと言われます。

夢を見るのはレム睡眠中です。ノンレム睡眠中には夢も見ません。朝起きて夢を覚えていたら、レム睡眠中に起きた可能性が高く、グッドタイミングだったと思われます。

※夢を覚えていない人もいます。個人差や体調差があるので、夢を見ないからといって、起きるタイミングが悪いと決めつける必要はありません。

ただしきっちり90分感覚でレム睡眠が現れるわけではないので、90分単位の睡眠時間はあまりあてにならないとも言われています。

近年では睡眠アプリや、フィットネスバンドの機能が充実して、レム睡眠のタイミングでアラームを鳴らしたり、バイブレーションで起こしてくれる機能があります。

スマートフォンを使っていれば、ぜひ良質な睡眠アプリを利用してみましょう。

5. 太陽の光を浴びる

太陽の光を浴びることで、メラトニンが分解されて目が覚め、セロトニンが分泌されて活動レベルがあがります。

日中に分泌されたセロトニンは夜になるとメラトニンになるので、朝起きたらカーテンを開けるなど、できるだけ早い時間帯から日光を浴びるようにしましょう。

セロトニンは幸福ホルモンと呼ばれ、ストレス低減、うつ改善にも必要なホルモンです。ストレスは熟睡を妨げるので、セロトニンを増やすことは二重の意味で睡眠の質を高めてくれます。

6. ウォーキングする

セロトニンは運動によって増やすこともできます。

ウォーキング、ジョギング、ダンスなど一定のテンポで体を動かすリズム運動を行うことで脳からセロトニンが分泌されることが分かっています。

1日1万歩など、一定の歩数を目標にすることはダイエットや生活習慣病予防だけでなく睡眠の質を上げる効果も期待できます。

セロトニンの分泌以外にも、特に外を歩くことは目の疲労を軽減したり、全身の血行を改善するなど、睡眠の質を上げるための大きな効果を発揮します。

7. ブルーライトを避ける

寝る前のPCや寝る前のスマホ操作はやめましょう、と言われています。その理由はブルーライトがメラトニンを分解してしまい、せっかく睡眠モードに入っている脳を覚醒させてしまい、睡眠の質も下げてしまうからです。

ブルーライトだけでなく、光そのものがメラトニンを分解する性質があるので、寝る1時間前くらいから部屋の照明を暗めにするなど、環境面でもお休みモードを作っていきましょう。

8. アルコールを避ける

飲酒、喫煙、カフェイン、どれも睡眠の質を下げてしまう要因になりますが、特に寝酒をしている人は、無理をしてでもやめるべきだと思います。

私たちが眠ると、1時間後に最も深い睡眠に入ります。このタイミングで成長ホルモンが最も多く分泌されます。

寝酒がよくないのは、この就寝後1時間の眠りがかなり浅くなってしまうのです。その結果、睡眠時間が長くても思ったように疲れがとれず、生活の質がどんどん落ちてしまいます。

早く寝ようと思って寝酒をするのであれば、眠くなるまで起きていたほうがマシなくらいです。

9. 部屋を真っ暗にする

睡眠の質は、睡眠中のメラトニン濃度で決まります。睡眠中にメラトニンを十分分泌させるために、気をつけたいのはやはり『光』です。

試しに明るい場所で目を閉じてみれば分かりますが、目を閉じても明るさを感じるはずです。つまり目を閉じても私たちの網膜は光を感知します。

睡眠中も同じで、網膜が光を感知するとメラトニンの分泌が止まってしまいます。つまり睡眠の質を上げるためには、理想的には部屋を完全に真っ暗にすることです。

特に都会は部屋の外が明るいことが多いので、遮光カーテンは必需品です。

徹底的にやるのであれば、家電製品のLEDなどもシールなどで塞ぐべきだと言われます。そこまでできなくても、常夜灯や小さな照明であっても極力消すようにしましょう。

ちなみに部屋が真っ暗だと眠れないと不安になって眠れない人は、心に悩み事や心配事を抱えていることがほとんどです。

紙に書き出したり瞑想を行って、悩み心配をベッドに持ち込まない習慣を作りながら、少しずつ照明を減らして、最終的には真っ暗な状態で眠れる状態を目指しましょう。

10. 生活騒音をマスキングする

話し声や騒音など、音が気になって眠れない場合、耳栓をして眠る人がいますが、個人的には耳栓はおすすめできません。

心理学的に動物は静かすぎる環境に、逆にストレスを感じることが指摘されているからです。公園や森の中などの自然界は静かそうに見えますが、実はかなり色々な音が聞こえています。

図書館などの静かすぎる環境よりも、喫茶店などの適度にざわつきのある環境のほうが落ち着くのも、おそらく無音にストレスを感じるからです。

個人差のあるところですが、図書館だと勉強できない人は耳栓で騒音をシャットアウトするよりも、川の音や波の音など環境音をスピーカーから流すことで、ノイズを『マスキング』したほうがリラックスできて良質な睡眠が得られると思います。

11. 快適な室温と湿度を保つ

睡眠時の室温は26度~27度、湿度は60%前後がもっとも快適と言われています。ホテルだとぐっすり眠れることが多いのは、空調が整っていることも理由のひとつです。

冷暖房代がもったいないと思うかも知れません。たしかに真夏や真冬はびっくりする金額になることもあります。

それでも、飲み会や娯楽にお金を使うよりも有意義だと思いますし、個人的には食費を少し節約したり、化粧品を節約しても、快適な睡眠環境を作るほうが良いと思っています。

そもそもほとんどの人にとって、自宅にいる時間のうち、寝ている時間が一番多いはずです。そう考えれば、睡眠環境を中心に部屋を決めたり間取りを決めたりすることもけっして大げさではないと思いますよ。

12. 枕は高さから選ぶ

睡眠の質を上げるアイテムとして、真っ先に思い浮かぶのは『枕』かもしれません。

私自身も、テンピュール、マニフレックスなど、色々な枕を試しましたが、素材や機能よりも重要なのは『高さ』です。

枕が高すぎると、肩が浮き上がってしまい、首に体の重みがかかってしまうので首と肩が凝ります。また脚のほうを向いてしまい、器官が狭くなるので、呼吸が窮屈になって疲れがとれませんん。

肩が浮き上がらないこと、顔がまっすぐ天井を見る状態になることが大切です。

枕のサイズは服のサイズのようなもので、どんな高級な枕でも自分のサイズに合っていないと意味がありません。

体の大きさ、頭の形、筋肉の付き方など、体型は千差万別ですし、枕の硬さや材質によって適切な高さは異なります。

寝具屋さんの中には枕アドバイザーのいるお店もあるので、一度自分に合った枕を選んでもらうと参考になると思います。

もっと手軽な方法としては、タオルを重ねて枕にしてみる方法です。重ねる枚数で簡単に高さが調節できますし、フワフワ感がない分、純粋に自分にあった高さが判断できます。枚数を変えながら調度よい高さを探してみましょう。

コメント